和田玉的下沉演变

和田玉的下沉演变

DiffDay

以前有种说法讲东方审美重『韵』与『质』,西方重『色』与『火』,在资本与品牌推广方面,东方相较弱势点。今天看到一篇侧面解读,是否客观需要琢磨求证。但不失为一种视角补充。

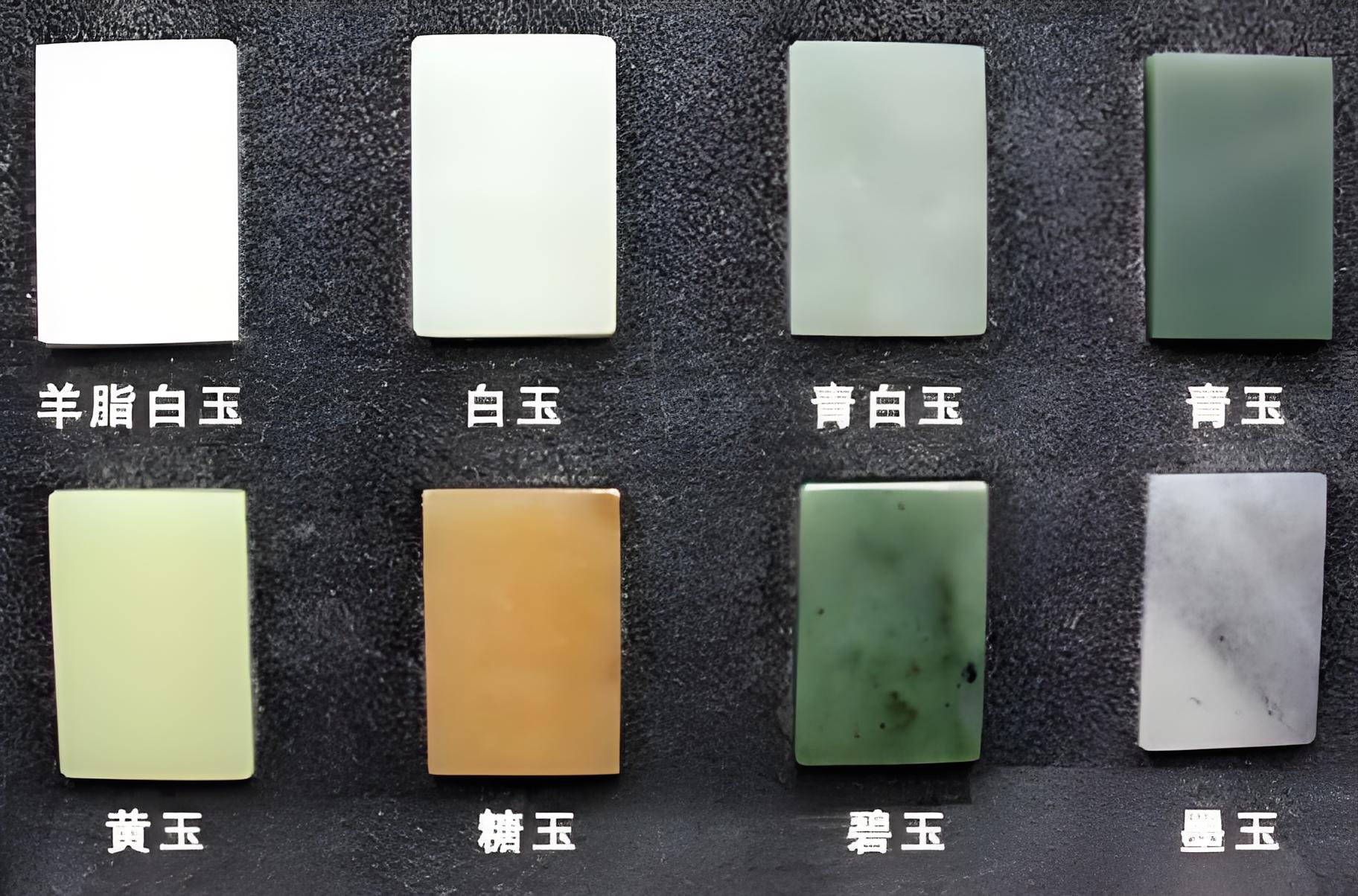

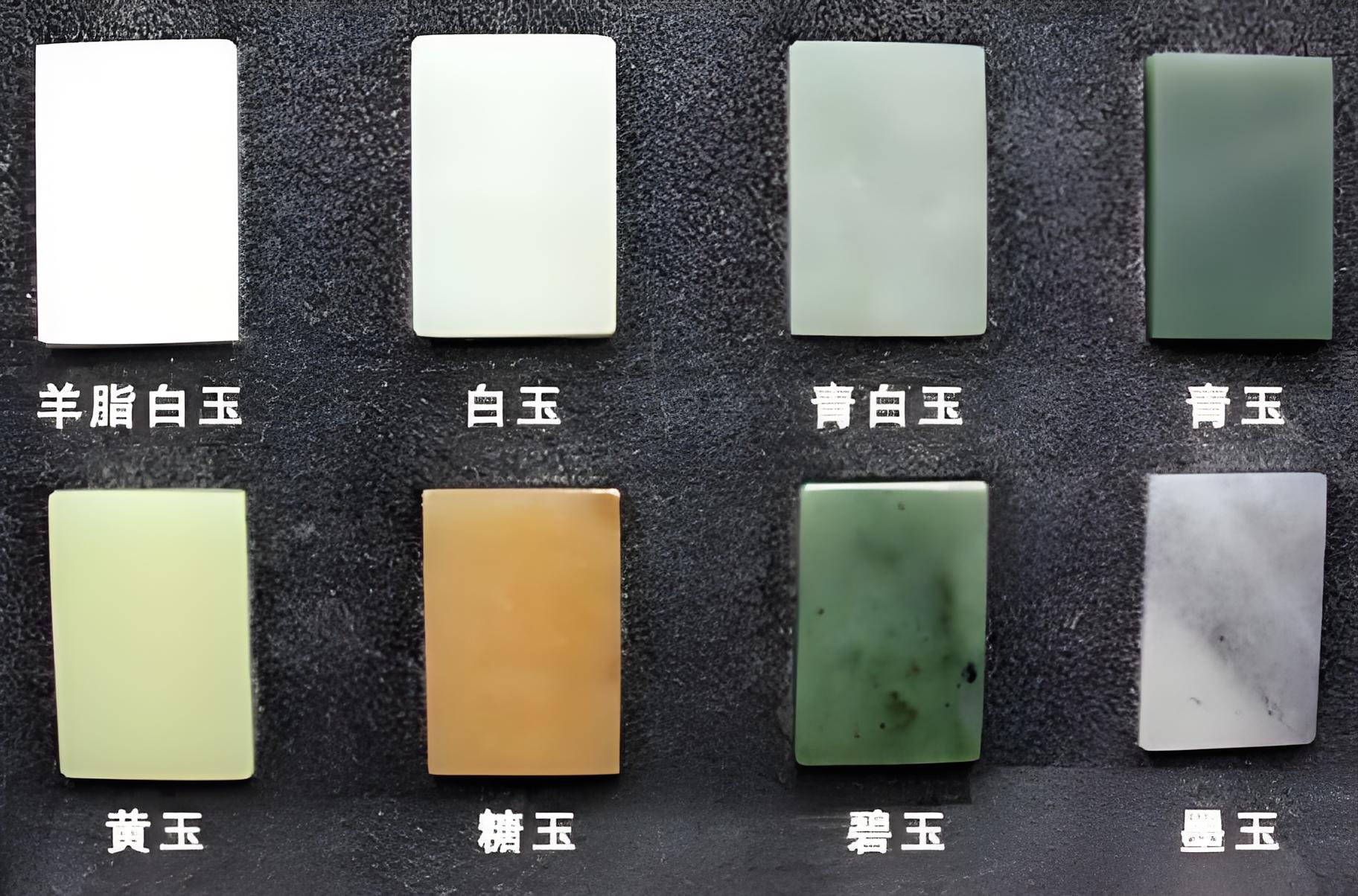

和田玉的成分

和田玉的主要成分是透闪石,一块矿石若超过 90%都是透闪石(透闪石是含水的钙铁镁质硅酸盐),就可以称为软玉。如果一块软玉里透闪石恰好按纤维交织的状态排列,看起来温润,反光柔和,就可以称为和田玉。所以和田玉的本质只是特定结构的透闪石。

中国古人为何会喜欢和田玉?

人类天生喜欢漂亮的石头,甲骨文的玉字就是穿起来的石片形状。钻石和彩色宝石这些硬质矿物需要长期处在高压低温环境才能形成,比如说钻石一旦温度超过 1400 度就会石墨化,矿石成型后,又需要快速喷发的岩浆把矿石运到地表,速度太慢的话矿物质就会被高温降解。

地理的限制

现在世界上绝大多数硬质宝石都集中在克拉通地形的古大陆,主要是南非、印度这些地方。中国虽也有克拉通地形,但主要集中在东北和胶东地区。中国古代封建王朝主要活动在中国的泛滥平原,东部的沉积盆地,这些区域产生不了硬质的宝石,古代中国人就接触不到。虽没有其它的宝石,但中国人接触到相对软的玉石,今天的中国是欧亚板块,印度板块,太平洋板块碰撞形成的,有全世界最宽的复合造山带,这种地理构造让岩层出现很多裂缝,方便岩浆带着矿物质侵入,形成玉石矿。中国各种原始部落活动区域,都可以产出玉,如新疆产和田玉,河南产独山玉,内蒙产鸡血石,陕西产蓝田玉。很长一段时间里,中国人能接触到的漂亮石头只有玉,所以特权阶层就开始垄断玉石,证明自己和普通人不同。和田玉质地更加细腻,也更容易加工,地位相较其它国内玉石就要高一些。

玉石的下放

在原始社会,玉是通神之物,一般被打造成祭器,只有部落首领可以使用,跟神进行沟通,说文解字解释灵这个字时也说:巫以玉事神。这个时候玉的作用可称为神玉,巅峰是商朝。

商王武丁曾花了三年时间对西北一个叫鬼方的部落发动战争,可能目的之一就是抢夺和田玉,形成中原王朝和新疆最早的贸易通道,和田玉也有了稳定的供应,开始从神权降格到王权,也被称王玉。妇好墓里就有 755 件玉器,基本都是和田玉。到了周朝,和田玉的产量进一步提高,玉的重要性开始下降,从王室用品变成了贵族用品,按照不同规格用玉器标识身份。

到了秦汉时期,贵族阶层消亡不少,丝绸之路成型,和田玉的重要性进一步下降,西域都护府设立之后,于阗国每年要给汉朝输送十万斤和田玉,从此后,除了羊脂白玉仅限皇室使用外,其它和田玉被加工成配饰,挂件,酒杯甚至镇纸,这时和礼器的关系就不大了。

到魏晋南北朝,儒家不流行了,玉的神圣性进一步削弱,墓葬里玉制的礼器不到 8%(汉朝时还是 50%),将近 80%还是日常挂件,这时候玉还开发出了食品功能,等到唐宋时期,跟新疆的商路更加稳定,玉就彻底世俗化了,普通人开始用上和田玉,陕西山东都形成了玉雕产业带,城市里也出现了卖玉小店铺。虽然地位在下降,玉石的加工水平反而快速上升,透雕圆雕工艺就出现在这个时候。

翡翠的冲击

到了清朝,和田玉的地位遭到毁灭性打击,因为中国不产硬质宝石,历代统治者才推崇和田玉。乾隆 36 年开始,缅甸的翡翠大量进入中国,翡翠的颜色更加鲜艳,质地也更硬,很快收到统治者认同,慈禧直接把翡翠定为皇家玉,带头用上翡翠饰品。

在乾隆初年,翡翠的价格只有和田玉1/10,到了晚晴,价格已经超出和田玉近 10 倍,一开始大家没有把翡翠当成玉,过了 五六十年,就比和田玉贵多了。苏州本来是清朝的玉雕中心,到了道光年间,70%的店铺都转行开始加工翡翠首饰,从此以后翡翠基本占领了首饰市场,和田玉只能加工笔筒镇纸供文人使用,这些文人显然不是有多爱和田玉,只是翡翠的价格太高。直到今天,翡翠还是中国的玉石之王。翡翠有什么高级特性?无非更好地迎合特权阶级为了区别其它人群的需求。

现在对和田玉的炒作喜欢附加各种玄学属性,清朝已经证明,皇帝一旦接触到翡翠,马上就抛弃了和田玉,如果古代中国能和南非保持稳定的贸易,钻石和其他宝石估计早就能打败玉石了。今天的和田玉有大规模的市场,原因不是稀缺,也不是古代流传的文化价值,唯一可靠的只是装饰价值,作为漂亮石头来出售,用化学分析的方式去定义质量(如国标里的颜色,彩度,明度),跟产地无关,和历史也没有关系,市场才能透明,才能得到普通消费者的长期认同。